100多年前,號稱“永不沉沒”的皇家巨輪“泰坦尼克號”與冰山相撞,而后折身墜入了大西洋海底。墜海前,泰坦尼克號上的電報員通過馬可尼初代通信技術與莫斯碼發起了SOS海上求救信號,接收到信號的“喀爾巴阡號”匆匆趕到,最終使得七百多人幸免于難……《泰晤士報》對此評價道:“我們感謝馬可尼發明的裝置,它使‘泰坦尼克號’能夠最快地發出求救信號。在這之前,很多船只沒有發出任何遇難信號就沉沒了。”

無獨有偶,2018年泰國少年足球隊被困積水巖洞的突發事故,成功救援的背后同樣依賴了無線技術的通信保障——以色列Maxtech Networks 公司17 臺關鍵性的無線電接收裝置在隧道內建立起了基本的中繼網絡,而其采用的是高性能模擬技術公司ADI的高集成度RF捷變收發器AD9364也成為幕后英雄。

Maxtech Networks公司的通信設備扮演了通信終端與中繼節點

評價跨越百年的兩個事故救援,除了感動與惋惜,人不妨將目光聚焦于無線技術在其中發揮的積極作用以及該技術在未來的無限可能性。而帶來這種進步的根本原因是接收器技術與無線電架構的百年演進與創新,真正由最初的三極管接收器走到如今的5G時代,技術的變革正如長江后浪推前浪,一浪高過一浪。

從火花隙裝置發射器到中頻采樣

馬可尼時代的無線電技術還比較原始:發射器采用火花隙裝置產生射頻,接收端系統卻完全是無源的——由天線、諧振式LC調諧器和某種檢波器組成。因此,該技術雛形的有效范圍受發射功率、接收器質量、大氣干擾等影響而變得十分有限。馬可尼為了保證可靠的信息傳遞,通過合理預測有效范圍建立起了一個個網絡站點,在必要的地方提供中繼和冗余,從而填補了網絡中的關鍵空白,也因此實現了跨洋通信這一壯舉。

馬可尼展示他的技術

在通訊方面,還有一個重點便是對無線電信號的監測。處在研究中的馬可尼與真空管發明者約翰•安布羅斯•弗萊明在當時分析認為,現有的技術足以檢測無線電信號,便放棄了對真空管技術的進一步研究。這給了后來者無線電之父李•德•福雷斯特以及埃德溫•阿姆斯特朗巨大的發展機遇:前者發明了音頻三極管,后者則是開發出了再生式接收器以及研究合成了對后世影響巨大的超外差接收器。

第一個德•福雷斯特音頻三極管

上面幾位名人研究開發的新技術影響很大,一直被當作主體架構,直到20世紀70年代出現了通用DSP和FPGA才使該主體架構發生了微妙變化。緊接著,寬帶中頻采樣轉換器也上市了。但興起的DSP處理需要復雜數據,而這個在當時可以通過ADI公司的數字下變頻器AD6624輕松抽取數據。

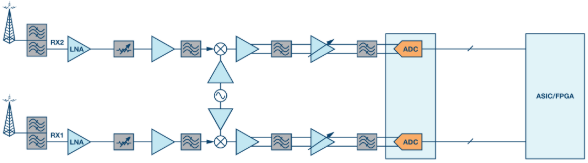

最初這些中頻采樣轉換器均為窄帶,但到了90年代后期,寬帶中頻采樣轉換器開始上市,包括AD9042 等器件。這些新器件可以采樣高達200 MHz的中頻頻率,并提供高達35 MHz的信號帶寬。該技術的諸多優點之一是,一條接收器信號路徑可以處理多個射頻載波,這樣就可以用一個無線電取代多個模擬窄帶無線電,大幅降低許多電信應用的擁有成本。處理多個獨立(或從屬)射頻信號的任何應用都可以從這種類型的架構中受益,從而達到降低成本、減小尺寸和降低復雜性的目的。包括ADRF6612 和ADRF6655在內的集成混頻器技術繼續推動著中頻采樣外差無線電的發展,可與AD9684 和AD9694等新型中頻采樣轉換器相結合,實現高度集成的低成本解決方案。這些新型ADC包括數字下變頻器(DDC),不僅可以對不需要的頻譜進行數字濾波,還可以通過數字手段抽取I/Q分量。

典型的中頻采樣架構

百年通信史,無線電架構之變

上個世紀20年代,阿姆斯特朗認為隨著接收信號強度的降低,所有檢波器都會迅速失去靈敏度,而當高頻振蕩的強度低于某一點時,檢波器的響應會變得十分微弱,無法接收到信號。隨著振幅下降或頻率增加,檢波器的靈敏度會降低。他和其他人試圖找到一種方法,將無線電的有效性擴展到更高頻率,提高整體性能。因此,在三極管、再生管等早期工作的基礎上,阿姆斯特朗通過轉換輸入頻率,使其與現有檢波器配合使用時能更高效地工作,另外應用增益以同時增加射頻信號電平和提供給用戶的音頻信號電平。

在其專利中,他指出可以應用多個外差級,其優點是能提供額外的選項和更高的增益水平,不用擔心不受控制的反饋導致振蕩——這個問題長期困擾著再生接收器等早期無線電架構。

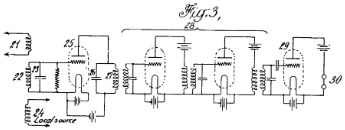

阿姆斯特朗的超外差示意圖

而在現代無線架構設計中,與100年前提出的原始設計有諸多相似。根據阿姆斯特朗的專利,第一電子管級包括一個真空管整流系統。該第一級利用電子管的整流屬性生成典型混頻積,把目標信號與LO的混頻組合起來。阿姆斯特朗暗示,10 MHz為射頻,一方面是因為,這超出了他那個時代的檢波器可以響應的范圍,另一方面是因為,在他開發超外差接收器期間,這對他來說是一個技術挑戰。

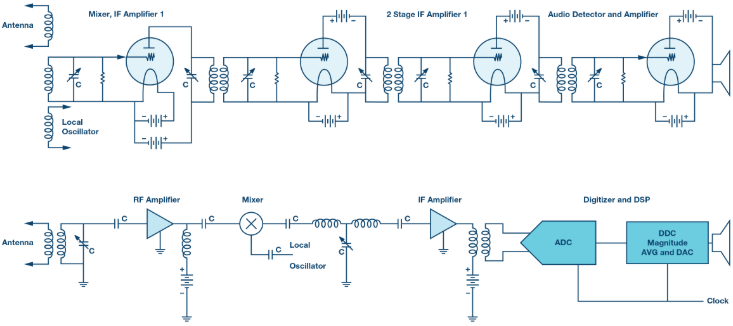

現代接收器通常在混頻器之前包括至少一個射頻放大器,用于實現低噪聲和高靈敏度,如低位信號鏈所示。這些器件通常采用低噪聲FET設計,針對工作頻率范圍進行了優化。阿姆斯特朗最初申請的專利和現代設計之間唯一的根本區別是放置在混頻器之前的獨立射頻放大器。到二戰時,很容易發現一些電子管設計,其采用的前端放大器與今天的FET前端相當。

管與現代超外差設計

雖然電子管和晶體管版本的無線電都能實現類似的結果,但現代設計具有一系列的優點。現代設計要小得多,并且功率需求大大降低。雖然便攜式電子管無線電從一開始就存在,但晶體管帶來了袖珍型無線電。集成電路實現了單芯片無線電,從短距離無線電應用(如ADF7021 )到高性能應用(如AD9371),應用范圍十分廣泛。在許多情況下,這同時包括接收器和發射器。隨著無線電技術的繼續演進,將會出現更多進步,可能帶來目前無法實現的無線電架構或功能。今天,我們擁有高度集成的中頻采樣超外差架構和零中頻架構。初露端倪的其他架構包括直接射頻采樣架構,在這一架構下,信號被直接轉換為數字信號且無需模擬下變頻。

結論

從馬可尼搭建網絡站點,以及后來對真空管技術研究做信號檢測和超外差接收器框架研究的兩位無線電開拓者來看,超外差無線電的百年發展史上,除了實施技術之外,架構上幾乎沒有變化。但制造技術從電子管到晶體管,一直發展到單晶片集成電路,這些變化帶來了日常生活中的各種可能性。使這成為可能的關鍵因素之一是在當今的無線電技術中由高速ADC實現的檢波器。過去幾年在數據轉換器和其他技術方面的改進帶來了我們的互聯世界,這正在改變著我們的日常生活和現代社會的結構。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號