1、引言

最新一代的DOCSIS技術(DOCSIS 3.1)極大程度地提高了雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量——非對稱的DOCSIS 3.1可達下行10 Gbps/上行1 Gbps,對稱的DOCSIS 3.1可達下行10 Gbps/上行10 Gbps。

為了支撐通過雙向有線電視網(wǎng)絡向用戶提供上行/下行對稱的Gbps接入速率,就需要增大上行網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量。而“全雙工DOCSIS通信技術”(基于DOCSIS 3.1接入技術)可以在不“犧牲”(這是該技術的最大亮點)下行網(wǎng)絡系統(tǒng)容量的情況下來提高上行網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量,并將從2016年7月起進入標準化階段(該標準被稱為DOCSIS 3.1標準的“incremental evolution(增量式演進)”)。

Nokia已于2016年5月末首次演示全雙工DOCSIS 3.1技術的概念驗證(相關原型解決方案的名稱為“XG-CABLE”),實現(xiàn)了在具有100米長度同軸電纜的雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡(其上限截至頻率為1.2 GHz)上/下行對稱10 Gbps速率。目前,Nokia正聯(lián)合北美及歐洲的一些主流的雙向有線電視寬帶網(wǎng)絡運營商研究于現(xiàn)網(wǎng)部署全雙工通信技術的可行性。另外,Cisco(思科)公司也在2016年5月發(fā)布首份相關的白皮書。

本文就介紹基于雙向有線電視網(wǎng)絡的全雙工DOCSIS技術及其所能帶來的潛在的容量增益——相關全雙工通信解決方案綜合考慮了雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡在技術不斷向前演進背景之下的后向兼容性問題、性能問題、可擴展性問題、終端設備實現(xiàn)的復雜度問題。

2、新興的全雙工通信技術

無論是有線通信技術還是無線通信技術,均使用FDD(頻分復用)或TDD(時分復用)機制來打造雙向的通信系統(tǒng)。

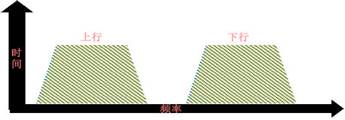

采取FDD時,可用的頻譜資源被分成US(上行)信道及DS(下行)信道(在無線通信中分別為上行鏈路與下行鏈路信道),且相互間不重疊或通過設置保護帶來防止上行信號與下行信號相互干擾。于是,下行信道與上行信道的頻段分割比就成為決定下行系統(tǒng)與上行系統(tǒng)容量比的主要因素。從而,要增大上行網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量,就必定要以“犧牲”下行網(wǎng)絡系統(tǒng)容量為代價,反之亦然。

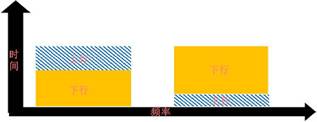

采取TDD時,上行信道與下行信道使用相同的頻譜資源,但在不同的時間段發(fā)送信號以避免上行信號與下行信號的相互干擾。于是,下行信道與上行信道的時間分割比就成為決定下行系統(tǒng)與上行系統(tǒng)容量比的主要因素。從而,要增大上行網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量,就必定要以“犧牲”下行網(wǎng)絡系統(tǒng)容量為代價,反之亦然。

實現(xiàn)雙向有線電視網(wǎng)絡所采取的經(jīng)典DOCSIS技術所用的是FDD這種雙工機制:上行信道所在的頻段有3種配置(5~42 MHz、5~65 MHz、5~85 MHz),下行信道與電視/視頻廣播共享使用高端部分的物理頻頻段(最高可達1 GHz頻點)。

如果要提高DOCSIS接入網(wǎng)絡容量,要么增大頻譜資源利用效率(比如將DOCSIS 3.0技術升級為DOCSIS 3.1技術),要么為DOCSIS指配/分配更多的可用物理頻段。但是,雙向有線電視網(wǎng)絡的頻譜資源是有限的(無法延伸最高頻點),從而,增大DOCSIS上行信道的容量就必然要“犧牲”一部分下行信道的系統(tǒng)容量。

根據(jù)上述部分的討論,TDD或FDD這兩種雙工機制的應用目標在于通過防止上行頻譜與下行頻譜在時域或頻域的重疊來防止上行信號與下行信號產(chǎn)生相互干擾。最近,無線通信技術研發(fā)所取得的最新進展顯示,高級干擾消除技術使得FDX(全雙工通信)成為可能。

在全雙工通信系統(tǒng)之中,上行與下行采取相同的物理頻段進行并發(fā)數(shù)據(jù)傳輸,而上行信號與下行信號之間的干擾則在接收機側(cè)消除(采取高級的干擾消除技術),且需要消除自干擾,由于接收機的信號發(fā)射端口與信號接收端口的電平隔離度是有限的,處于高電平狀態(tài)的發(fā)射信號就會干擾處于低電平狀態(tài)的所接收到的信號。理想情況是,組合電路應由一個端口隔離度無限大的環(huán)形器組成,以防止信號發(fā)射端口與信號接收端口之間出現(xiàn)交叉耦合。

此外,目前,接收機側(cè)的自干擾消除可在RF(射頻)域?qū)崿F(xiàn),也可在數(shù)字域?qū)崿F(xiàn),還可在射頻/數(shù)字混合域來實現(xiàn)。

3、新興的全雙工DOCSIS接入網(wǎng)絡

目前基于DOCSIS標準的雙向有線電視網(wǎng)絡,可用的上行信道頻段資源極其有限。這樣,如果于其中部署了全雙工通信技術,就可以為上行信道提供額外的物理帶寬,同時保證下行信道具有足夠多的可用物理帶寬。

而為了在現(xiàn)有的雙向有線電視網(wǎng)絡中部署全雙工通信技術,需要重點考慮的包括與前面各代DOCSIS的后向兼容性、性能、可擴展性、設備實現(xiàn)的復雜度。相關技術的研發(fā)進展要快于預先設定的目標。下面進行詳細介紹。

(1)后向兼容性問題。如果一個全雙工通信DOCSIS終端要與采取此前各代DOCSIS標準的雙向有線電視終端實現(xiàn)兼容,其就必須能在達到目標KPIs(關鍵性能指標)的同時,與后者共存于同一張雙向有線電視網(wǎng)絡。其中的頻譜既可以是共享的物理頻段,也可以是專用的物理頻段——前者可以提高頻譜資源利用效率,但是終端設備的實現(xiàn)復雜度較采取后者的方式時更大。例如,在最新一代的DOCSIS 3.1技術中,可通過部署TaFDM(時分及頻分復用)機制使得SC-QAM(單載波QAM調(diào)制)與OFDMA(正交頻分復用多址接入)信道共享使用上行頻譜資源,而在下行方向,各個SC-QAMs信道與OFDM信道則使用專用的頻譜資源。

(2)性能問題。在雙向有線電視寬帶網(wǎng)絡之中,上行與下行對稱型業(yè)務的流量在不斷增長(尤其是在光纖到戶FTTH網(wǎng)絡之中)。目前的DOCSIS接入網(wǎng)絡在下行方向已能提供1 Gbps的接入,因此,上行方向合理的初期性能目標應該是提供1 Gbps的速率,以使得DOCSIS接入網(wǎng)能像用戶提供上行與下行對稱1 Gbps的業(yè)務。同時,新一代的DOCSIS還應具備按需擴展至更高等級速率的能力。

(3)可擴展性問題。如果要在雙向有線電視寬帶網(wǎng)絡的現(xiàn)網(wǎng)中進行技術的升級/更新?lián)Q代,就需要考慮如何把對于在網(wǎng)用戶的影響降低到最小的程度。那些基于網(wǎng)絡容量實際需求的、逐步演進部署的相關解決方案,更利于促進技術升級并減小由此而帶來的相關成本。這些解決方案需要能基于用戶數(shù)量的增長及用戶業(yè)務需求的提高進行高效擴展,同時保持與上一代技術的后向兼容性。這種可擴展性就使得雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡運營商無需進行復雜的網(wǎng)絡升級、無需更換現(xiàn)有所有用戶的終端設備(不會造成業(yè)務中斷)即可逐步于現(xiàn)網(wǎng)中部署新興技術。

(4)終端設備實現(xiàn)的復雜度問題。對終端設備實現(xiàn)的復雜度進行管理,直接關系到對新興技術部署成本的管理。在現(xiàn)有的雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡架構(gòu)之中,CMTS(局端/頭端設備)被眾多CMs(終端設備)共享使用,為此,把CM的復雜度降低到最小程度、將更多的功能集成/上移到CMTS或?qū)⑹且粋€可行的解決方案。

基于上述考量,CableLabs(美國有線電視網(wǎng)絡實驗室)研發(fā)出一種基于全雙工通信解決方案的DOCSIS 3.1技術來提高雙向有線電視寬帶網(wǎng)絡的上行網(wǎng)絡系統(tǒng)容量。相關的全雙工技術架構(gòu)如下描述:

在該解決方案之中,如圖4所示,CMTS工作于全雙工模式(在DOCSIS信道之中。圖1),與此同時,在任何一個時間點,某個CM終端可通過某個特定的信道發(fā)送或者接收信號,也可通過不同的信道同時發(fā)送或者接收信號(圖2)。

圖1、CMTS局端的全雙工信道視圖[1]

圖2、CM終端的全雙工信道視圖[1]

采取這種方式時,“干擾消除”就僅在CMTS局端側(cè)進行,從而就可以把CM全雙工終端的實現(xiàn)復雜度降低到最小程度。

此外,CMTS局端側(cè)進行干擾消除的性能直接影響到雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡所能達到的上行系統(tǒng)容量,而CMTS下行信號發(fā)射功率(電平)及干擾圖樣影響下行系統(tǒng)容量。

另外,還需要考慮解決全雙工DOCSIS終端設備與傳統(tǒng)DOCSIS終端設備的共存問題(尤其是當需要共享下行頻譜資源時)。傳統(tǒng)DOCSIS終端設備會持續(xù)偵聽CMTS局端的各個下行信道。全雙工DOCSIS終端設備上行發(fā)射信號有可能會對臨近的傳統(tǒng)DOCSIS終端下行接收信號產(chǎn)生潛在的干擾。

全雙工CM上行信號對另一CM下行信號的干擾程度,取決于各自的RF(射頻)隔離度高低。如果終端設備間的RF隔離度較差,上述這種干擾現(xiàn)象就將會比較顯著。CableLabs的實驗室測試數(shù)據(jù)表明:同一RF分配器所連接的CMs終端的上行發(fā)送信號會對下行信號產(chǎn)生高電平干擾,從而嚴重影響其接收下行信號的能力;不同RF分配器所連接的CMs終端則不會為上行傳輸所影響,或下行SNR(信噪比)數(shù)值降低(從而需要這些CMs終端采取更低階的調(diào)制)。

因此,為了把對CM下行接收的影響降低到最小的程度,CMTS局端將需要對終端設備間(設備A到設備B)的干擾進行管理。一種可能的解決途徑為:先確定/定位與雙工設備相關的干擾組(被全雙工CMs上行信號所干擾的CMs終端),CMTS局端再基于干擾組對CMs調(diào)度作對齊處理——干擾組之中的CMs終端不會被安排接收數(shù)據(jù)或者采取低階調(diào)制方式,而全雙工終端設備則被調(diào)度用于上行數(shù)據(jù)傳輸。

可以通過信道探測來測知CMs終端設備之間的隔離度,并以此確定出干擾組。信道探測的具體實現(xiàn)方式為:CMs終端實時測量被全雙工終端干擾后的接收功率電平,并將其上報給CMTS局端。

4、全雙工DOCSIS接入網(wǎng)絡的性能

部署了新興全雙工DOCSIS通信技術之后的雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡所能具備的潛在系統(tǒng)容量,取決于雙向有線電視寬帶接入基礎網(wǎng)絡的射頻性能、CMTS局端/CM終端的能力、CMTS局端的自干擾消除性能。

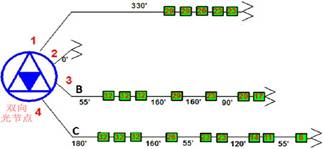

對此,美國有線電視網(wǎng)絡實驗室以下述條件來評估上述潛在的系統(tǒng)容量所可達到的水平:CMTS局端/CM終端的能力方面采取最新一代的DOCSIS 3.1標準;雙向有線電視寬帶接入基礎網(wǎng)絡的射頻性能方面,以如圖3所示的無源同軸接入網(wǎng)來測試,該接入網(wǎng)的技術參數(shù)如表1所示;CMTS局端的自干擾消除性能方面,假設CMTS局端調(diào)度器允許干擾組之內(nèi)的各CMs在存在干擾(來自于臨近的全雙工終端設備)的情況之下接收低階調(diào)制信號。

圖3、無源雙向有線電視同軸接入網(wǎng)絡

表1、圖3中所示網(wǎng)絡的技術參數(shù)

| 技術參數(shù) | 具體數(shù)值 |

| CMTS下行發(fā)射功率 | 41 dBmV/6 MHz |

| 目標上行信號接收功率 | 0 dBmV/6 MHz |

| 最大CM終端上行發(fā)射功率 | 65 dBmV |

| DOCSIS信道帶寬 | 192 MHz |

| 同軸網(wǎng)絡段的信號損耗 | 4.5 dB |

| 系統(tǒng)效率 | 80% |

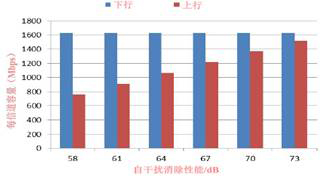

根據(jù)上述條件,美國有線電視網(wǎng)絡實驗室測得了在不同的CMTS局端自干擾消除性能(dB)下,全雙工DOCSIS 3.1寬帶接入網(wǎng)絡的上行系統(tǒng)容量與下行系統(tǒng)容量,具體如圖7所示。

圖4、全雙工DOCSIS 3.1系統(tǒng)的上行與下行容量

對于最新一代的DOCSIS 3.1網(wǎng)絡系統(tǒng),與不存在相關干擾時相比,存在干擾時,下行系統(tǒng)的容量會降低11%。

美國有線電視網(wǎng)絡實驗室分析認為,如果對CMs終端上行信號發(fā)送功率、CMTS局端下行信號發(fā)送功率、CMTS局端自干擾消除性能(dB)進行聯(lián)合優(yōu)化,全雙工DOCSIS 3.1網(wǎng)絡的上行與下行系統(tǒng)容量均可得到進一步的提升。另外,還可以這樣的方式來進一步增大下行系統(tǒng)的容量:調(diào)度干擾組內(nèi)的部分CMs終端傳送下行數(shù)據(jù)(當干擾組內(nèi)的所有CMs終端均沒有數(shù)據(jù)需要發(fā)送至CMTS局端的時候),于是就無需采用低階調(diào)制而繼續(xù)采用高階射頻調(diào)制,從而就可再提高全雙工DOCSIS 3.1網(wǎng)絡下行系統(tǒng)容量。

5、總結(jié)

在雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡中部署最新的全雙工通信技術具有這樣的潛力:極大程度地提高上行系統(tǒng)容量;使得雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡可提供上行與下行對稱Gbps的速率。新興的基于全雙工通信技術的雙向有線電視寬帶網(wǎng)絡采取了最新的DOCSIS 3.1寬帶接入技術,利用了雙向有線電視寬帶接入網(wǎng)絡的射頻性能、CMTS局端的自干擾消除性能(dB)及智能調(diào)度功能。

參考文獻:

[1] Belal Hamzeh. Full Duplex DOCSIS Technology over HFC Networks[C].2016 Spring Technical Forum Proceedings, 2016-06-20.

[2] ALAN BREZNICK. Full Steam Ahead for Full Duplex DOCSIS[OB/L].

http://www.lightreading.com/cable/docsis/full-steam-ahead-for-full-duplex-docsis/d/d-id/723555, 2016-05-23.

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號