對稱性破缺體系蘊含著豐富的物理內容,其中二次諧波產生(SHG)等非線性光學探測是一個重要的研究手段,它只在對稱性破缺處產生,且只對界面和表面的數個原子層敏感。發展超快的表面界面SHG弱信號探測技術對于研究光子學中的非線性光學問題具有重要的意義。盡管納米光子學一直以來被認為是經典光學的自然延續,但是隨著光子學的發展,納米尺度的非線性光學特性出現了一些新奇的物理現象。

近期,國際上不少研究小組的實驗研究結果表明,納米體系的幾何形狀對其非線性光學信號有非常強烈的影響,特定的優化形狀(在面積相同的情況下)可以導致兩個數量級的SHG信號增強。然而,直至目前,國際上對于這形狀共振效應的物理機制的認識尚不完全清楚,甚至存在誤區。

中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)的表面物理國家重點實驗室趙繼民副研究員近期發展了SHG弱信號探測技術和2fs的亞脈寬時間分辨技術。他與光學物理重點實驗室李志遠研究組合作,從實驗到理論充分地研究了形狀在非線性納米光子學光學中的重要作用,指出在傳統的非線性光學中默認的空間重疊在納米體系未必自動實現,而是受形狀的強烈調控。

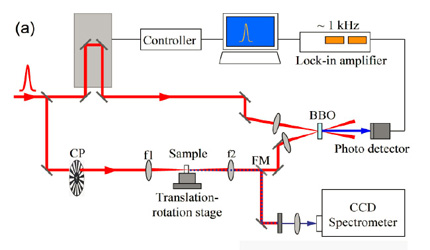

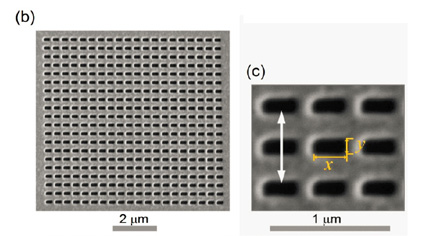

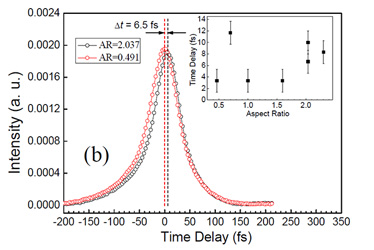

趙繼民和博士生王瑞在玻璃襯底上的金薄膜上制備了不同形狀(由長寬比AR表征)的矩形亞波長孔陣列(圖一),由于對稱性破缺,金膜表面(包括上下表面和孔的側壁)的原子具有非零的二階非線性極化率,在入射飛秒脈沖激光的激發下,產生二次諧波。相比之下,金膜內部的體原子具有中心反演對稱性而沒有SHG的響應。他們利用超快光譜研究中發展的SHG弱信號(小于基波的10-10倍)探測技術測得不同AR樣品的SHG信號(圖二),結果發現在某個AR處SHG信號強度比其他的形狀最多可增強兩個數量級,實驗結果與國際上其他研究組的結果一致。他們還采用精度提高為2fs的亞脈寬時間分辨技術直接測量了光速的減慢(圖二),發現各種幾何形狀的孔陣列都存在著一定程度上的光慢效應,但是,它并不存在與幾何形狀緊密關聯的變化規律。因此,光慢效應應該不是SHG幾何形狀共振的主要物理根源,這與此前文獻普遍持有的觀點相悖。

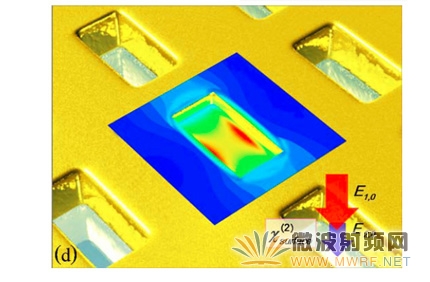

為了解決這個物理問題,李志遠和博士生王本立等從標準的非線性光學嚴格耦合波方程出發,利用麥克斯韋方程組求解了每個獨立的納米空氣孔陣列對應的基頻光(FW)和倍頻光(SHW)對應的電磁波傳輸模式,獲得了詳細的性能參數,包括色散曲線、模態分布、衰減常數等。根據實際情況,采取了單模近似,建立了非線性耦合模理論,對其求解獲得了關于SHG產生和輻射的形式簡單的解析解。

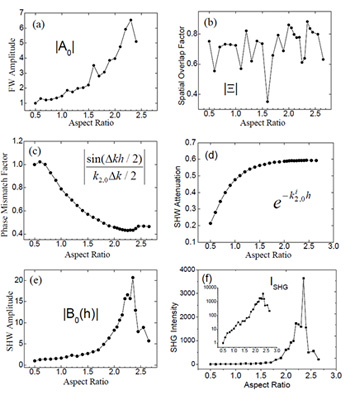

該理論第一次揭示了SHG信號強度與諸多物理因素的緊密聯系,包括孔內基頻光的耦合效率(該物理量與慢光效應有關系,但不是唯一的),基頻光-倍頻光的模式空間重疊因子和模式相位失配度,以及基頻光和倍頻光的傳播衰減等因素,這些物理量和空氣孔的幾何形狀密切相關。因此,形狀共振效應就體現在這些物理量的貢獻里面,而它們的貢獻大小完全包括在解析理論的表達式里面。解析理論和數值計算的綜合結果(圖三)表明,在某個AR值,SHG的信號強度確實有兩個數量級以上的增強。另外,理論還發現,SHG最強值對應的AR數值與納米孔的面積也是密切相關的。

針對納米孔陣列SHG而發展的解析理論還能夠很容易的拓展到其它非線性光學過程,對于設計納米尺度的非線性光學器件具有重要的指導價值。以上工作將促進對于納米體系非線性光子學各種復雜相互作用現象的理解和應用。詳盡工作發表在近期的【Scientific Reports 3, 2358(2013)】上。

上述工作得到了國家自然科學基金委、科技部和中科院的支持。

圖一:實驗裝置、樣品、金膜上矩形孔及其橫向場分布。SHG信號只在對稱破缺的表面產生。

圖二:(a)形狀對SHG信號的影響,形成共振峰,插圖為頻域的SHG弱信號。(b)亞脈寬2fs時間精度的時間分辨測量,插圖為不同形狀樣品的光速減慢。

圖三:形狀效應的理論解釋。(a)基波的耦合振幅。(b)FW-SHW空間重疊度。(c)FW-SHW相位匹配度。(d)SHW沿傳播方向的衰減度。(e-f)理論計算的SHW振幅和SHG強度,共振峰清晰可見。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號